Der Dampfpflug kommt!

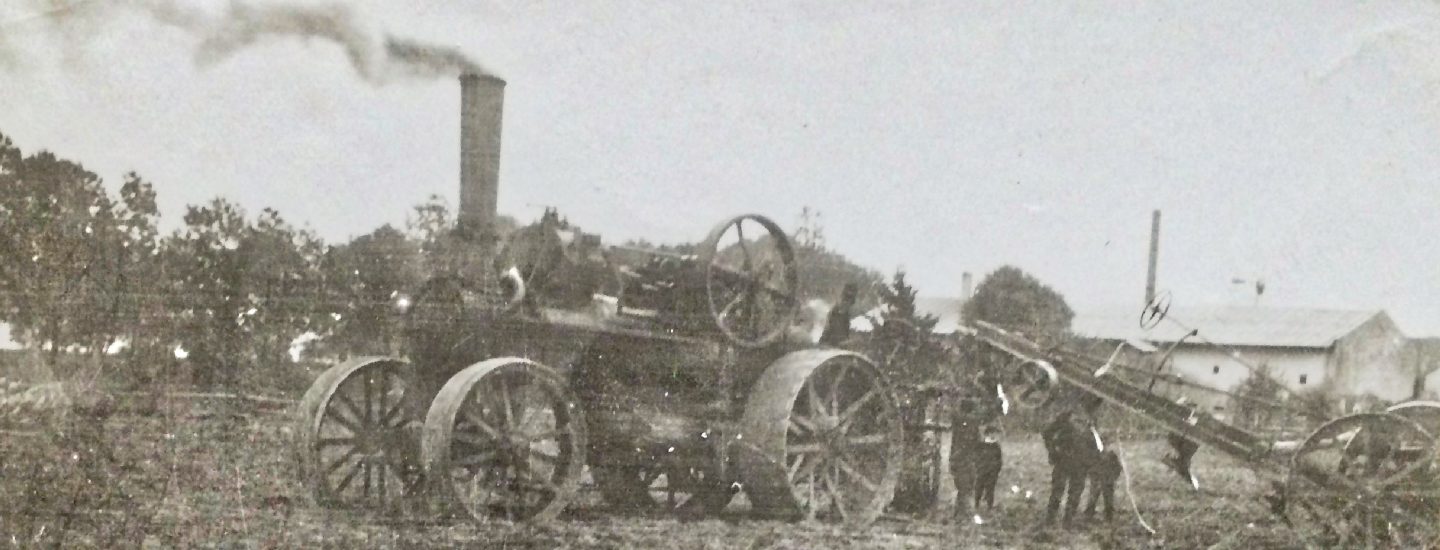

Die erste spektakuläre Maschine auf den Feldern rund um Gut Eglsee war der Dampfpflug. Carl Phillip Paul Beckmann (Carl I.) brachte diese landwirtschaftliche Innovation schon aus seiner norddeutschen Heimat mit nach Bayern. Denn auf den Rittergütern an der Elbe wurden bereits 1875 diese gewaltigen Dampfmaschinen eingesetzt.

Im Jahr 1892 war es dann auch in Niederbayern soweit: Ein erstes Gespann wurde auf Gut Eglsee erprobt. Dazu wurde der Dampfpflug vom befreundeten Humboldtgut in der Goldenen Aue ausgeliehen und mit der Eisenbahn bis direkt nach Gut Eglsee geliefert, wo eigens eine Rampe zum Verladen an der Bahnstrecke beim Gut eingerichtet wurde. Im ersten Jahr kamen mehrere tausend Menschen nach Gut Eglsee, um das neuartige schwarze Ungeheuer zu bestaunen. Der Dampfpflug war somit die erste große maschinelle Innovation in der Landwirtschaft.

Ab 1898 entstand die 1. Regensburger Dampfpfluggesellschaft, die primär durch die ostbayerischen Adelshäuser, insbesondere die Fürsten Thurn und Taxis, initiiert worden ist. Carl I. war Gründungsmitglied und Mitinitiator. Carl II. engagiert sich später im Aufsichtsrat; Carl III. im Vorstand. Neben dem Fürstenhaus Thurn & Taxis war nur die Familie Carl Beckmann in Bayern ununterbrochen Mitglied in der Genossenschaft.

1847 wurde erstmals ein Dampfpflug in England eingesetzt. Diese Pionierleistung wurde von dem Briten John Fowler erbracht. Ein arbeitsfähiger Dampfpflug-Satz bestand zumeist aus zwei selbstfahrenden Lokomotiven, die mit einer horizontal unter dem Dampfkessel angeordneten Seilwinde ausgestattet waren. Zu dem Equipment gehörten weiterhin ein Kipp-Pflug, ein Mannschaftswagen, zwei Wasserwagen und acht Maschinisten. Bei dem Dampfpflügen wird mittels der Seilwinden der Pflug über das Feld gezogen. Die Pfluglokomotiven selbst bewegten sich nur über die Wege am Feldrand. Auf dem Pflug saßen zwei Mann, ein Lenker und ein Gehilfe zum Einsetzen und Kippen des Pfluges. Diese Innovation in der Agrarwirtschaft ermöglichte somit eine bodenschonende Bearbeitung der Äcker und ersetzte das mühsame Pflügen der Felder mit Ochsen und Pferden.

In Deutschland war es der schwäbische Ingenieur Max Eyth, der dem Dampfpflug zum Durchbruch verhalf. Hierzulande erfolgte der erste Einsatz 1868 in Blumenberg bei Wanzleben. Die Firma A. Heuke in Gatersleben bei Halberstadt spezialisierte sich auf den Bau dieser Dampflokomobile. Die technischen Daten der Geräte sind beeindruckend: Jede der beiden selbstfahrenden Lokomobile ist vier Meter hoch und über acht Meter lang. Sie wiegen jeweils 23 Tonnen und leisteten ursprünglich 280 PS bei 18 bar Betriebsdruck. Die Seillänge beträgt knapp 600 Meter. Der jeweils 5-scharige Kipppflug, der zwischen den Dampfmaschinen hin und her gezogen wird, ist 12 Meter lang und hat ein Gewicht von fünf Tonnen. Stündlich verbraucht das Gespann 140 Kilo Kohle und ca. 800 Liter Wasser. Der Arbeitstag konnte bis zu 12 Stunden dauern, begann in der Regel um 6 Uhr morgens und reichte manchmal bis nach Einbruch der Dunkelheit, auch an Wochenenden.

Die kapitalintensiven Maschinensätze befanden sich in Deutschland meist auf den Gutsbetrieben und Rittergütern in Ostpreußen, Anhalt, Niedersachsen oder der Kölner Bucht. Da ein derartiges Gespann 300.000 Goldmark kostete, wurde selbst auf den Großbetrieben kein Gespann für den Eigengebrauch angeschafft.

Diese Dampfpflug-Genossenschaft pflügte bis 1966 auf den Gütern des Fürsten Thurn & Taxis (Pürklgut, Gut Kreuzhof, Gut Oberheising, Schloß Haus, Gut Rosenhof, Gut Harting, Gut Hellkofen und Gut Harthof), Gut Niedertraubling (Saatzucht Doerfler-Lang), Gut Köfering (Graf Lerchenfeld), Gut Lerchenfeld/Gut Aukofen (Baron Kirsch-Puricelli), Gut Hellkofen (Dr. Karl Meyer), Gut Schafhöfen (Freiherr von Moreau), Gut Puchhof (Carl von Lang), Gut Steinach/Gut Einhausen (August von Schmieder), Gut Büchling (Carl Engelen), Gut Fruhstorf (Richard Rabl), Gut Münchshöfen (Josef Rabl), Gut Makofen/Gut Irlbach (Graf Bray/Baron Poschinger-Bray; Generalpächter Dr. Ackermann) und auf Gut Eglsee. Die drei Dampfpfluggespanne der Regensburger Genossenschaft sind noch heute erhalten und stehen im Deutschen Landwirtschaftsmuseum in Stuttgart-Hohenheim, beim Verein der Historischen Dampftechnik in Kirchheim/Teck und in der Landmaschinenschule Landshut-Schönbrunn.

Publikationen:

Maximilian Wenk: Erfolgsdeterminanten radikaler Innovationen der Landtechnik (Beispiel Dampfpflug und Gutsbetriebe im Gäuboden), Universität Innsbruck/Management Center, 2018. (einsehbar in der Bayerischen Staatsbibliothek, Straubinger Stadtbibliothek und Gutskontor Eglsee)

Landwirtschaftsrat a. D. Theodor Häußler: Die Bayerische Dampfpflug-Genossenschaft Regensburg e. G.m.bH.; Sonderausgabe des Deutschen Landwirtschaftsmuseums 2020; Schirmherrschaft Bayerischer Staatsminster für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler; die Chronik wurde in mühevoller Kleinstarbeit in den Jahren 2017 bis 2020 von Theodor Häußler erstellt und von 17 ehemaligen Dampfpfluggenossen (Gutsbetriebe aus dem Regensburger und Straubinger Gäuboden) finanziert; Initiator: Prof. Dr. Carl Christian Beckmann